新年度って何?

例えば2024年が2025年になったら「新年」。ただ4月になると「新年度」と言われます。この「年度」って何なのかご存じですか?

まず「年度」とは、何らかの目的に合わせた1年間の区切りのことを指し、日本では明治2年の会計年度から取り入れられ始めました。そして4月になった理由がお米。当時の日本は農業国。江戸時代では年貢、つまり税金にはお米が用いられていました。ただ、明治時代に入るとお金で納めるように変化します。農家の方々は、お米を収穫し、それを売り、そしてやっと納税することが可能になりました。さらにそこから政府が予算組みをしなければなりません。そのため1月を新年度とするとスケジュールが過密すぎるため、4月になったそうです。

世界の新年度は9月が一般的

新年度のスタート月は国によって違います。例えば欧米諸国は9月が一般的。この理由も日本と似ていて、農業に起因します。夏は麦の収穫や家畜の干し草を作るために忙しく、落ち着く9月を新年度と制定したそうです。

お祝いを渡すことの多い4月だから

あらためて水引きの意味や由来を学ぼう

新年度となりお孫さんや親戚のお子さんなどへ入学祝いを渡したという方も多いのではないでしょうか。このご祝儀袋を彩る紐、水引き。その意味は「未開封であることの証」「魔除け」「絆を結ぶ」という意味が込められています。

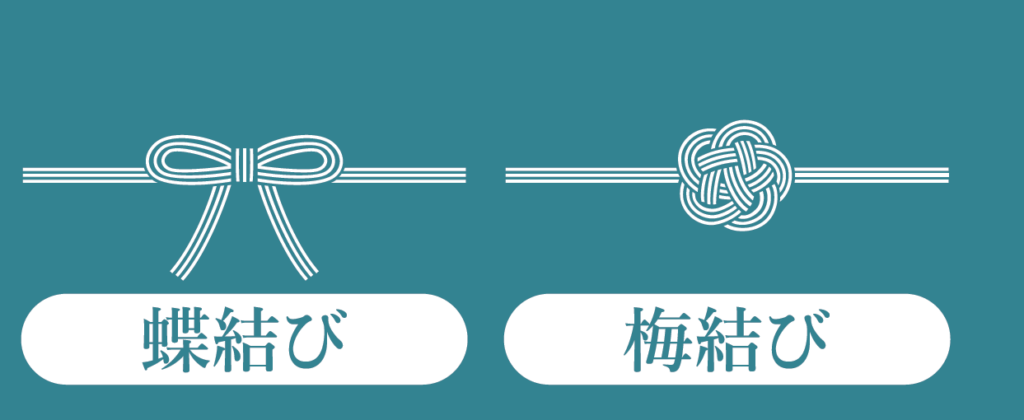

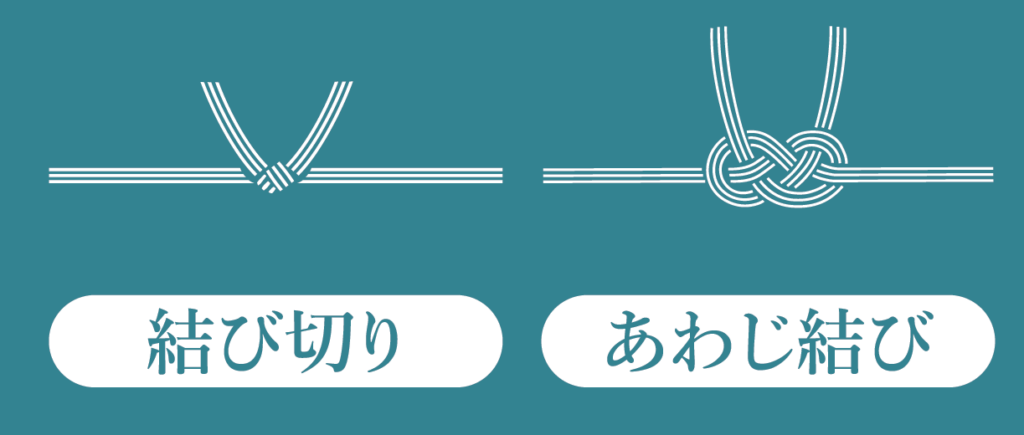

結婚式

一度きりであってほしいお祝い事の代表。そのため水引きは簡単にほどけない「結び切り」や「あわじ結び」が用いられます。逆に「蝶結び」は繰り返しの意味を持つため絶対に避けましょう。

出産や入学祝い

何度あってもおめでたいお祝い事。そのため「蝶結び」の水引きを用いるのが一般的です。また「梅結び」も長寿、運気向上という意味が込められているため、相応しい結び方だと言えます。

葬儀

「結び切り」や「あわじ結び」がよく用いられます。「あわじ結び」には末永い付き合いという意味が込められているため「故人の次の世代になっても縁を続けたい」という気持ちを示せます。

慶事でも弔事でも水引の本数は一般的には5本が適しているとされています。ただ慶事において、格式高いお祝い事だったり高価な贈り物をする際は7本を用いることも多いそう。また「4」や「9」は「四」や「苦」を連想させえるため、使わないようにしましょう。弔事において非常に高額のお香典を包む際は10本の水引きが使用されることもあります。ただ、地域によって偶数は縁起が良くないとされるため、事前に確認する方が無難です。

まだまだ油断できない花粉情報

イネ科の花粉がピークを迎える時期

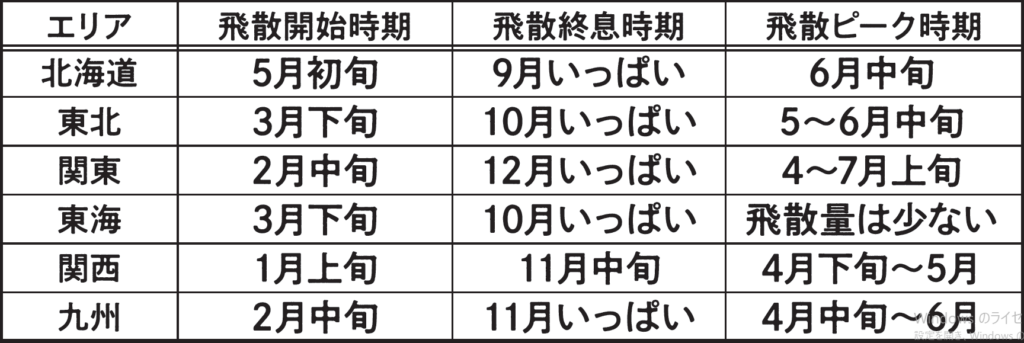

スギやヒノキの花粉飛散情報はよく聞きますが、イネ科はマイナーな存在かもしれません。しかし花粉に敏感な方は油断してはいけません。これからピークを迎えます。

イネ科といってもその種類は実に様々。お米が獲れる稲の花粉にも確かにアレルギー反応を起こす人はいますが、多くのイネ科花粉症の原因植物はカモガヤやハルガヤと言った輸入された牧草です。

寒さに強く高い繁殖力を持っていることから、雑草として日本全国に広まりました。歩道の端や空き地、河川敷などでも見かけたことがある人もいらっしゃることでしょう。

イネ科の花粉の特長とは?

イネ科花粉から身を守る最大の方法、それは原因植物に近づかないことです。なぜならスギなどの樹木花粉と異なり、風に乗って遠くまで飛ぶことはないから。飛散範囲は数十メートルほどとされています。

イネ科の花粉は目へのダメージが深刻化

一般的に花粉症の症状と言えば鼻水・鼻づまりですが、イネ科の花粉は鼻よりも目に影響するとされています。ひどい時は結膜炎を発症することも。イネ科花粉に反応する人はメガネなどで防御しましょう。

草むしりの後、目がゴロゴロして充血してきたらもしかするとイネ科花粉症かもしれません。気になる人はアレルギー検査をしてみましょう。