暑い夏に涼を感じるアイテムは星の数ほどあれど、中でも最も”雅„なモノと言えば扇子(せんす)ではないでしょうか。折りたたんで鞄の中にしまっておける携帯性からも外国人観光客からの人気も高く、お土産としても定番になっています。また、涼むだけではなく神事や伝統芸能にも欠かすことができません。この扇子の成り立ちをご紹介しましょう。

日本から世界へ広がった扇子の歴史

まず扇子が登場したのは奈良時代から平安時代初期の頃と言われています。実は、考案されたのは日本。中国から入ってきた「うちわ」を折りたたみ、携帯できるように開発されました。とは言え、使い方は現代と全く違っています。それは、メモ代わり。木簡という木の板を重ねたモノであったそうです。そして次第に華やかな色や絵が加えられるようになり、和歌を書き込んだり舞路の道具として用いられるようになります。

当時、女性は扇子で口を隠しながら話すのがマナーとされていたそう。そんな時にも扇子が用いられていました。

宮中文化の一つとして用いられていた扇子が一般に広まっていったのは江戸時代。暑い夏に涼むための必需品として親しまれるようになっていったのです。

16世紀頃からヨーロッパとの交易が始まると、日本から扇子が輸出されるようになりました。海外では独自の発展を遂げ、貴族の持ち物としても愛用せれるようになったのです。

扇子の基礎知識

天・地(てん・ち)

天は扇子の一番上の部分。地は扇面の下の部分を指します。天がしっかり閉まることが良い扇子の条件の一つです。

山・谷(やま・たに)

キレイな蛇腹状に折りたたまれている扇子。表面からみて扇面の折り目が盛り上がっている方が山。へこんでいる方が谷にあたります。

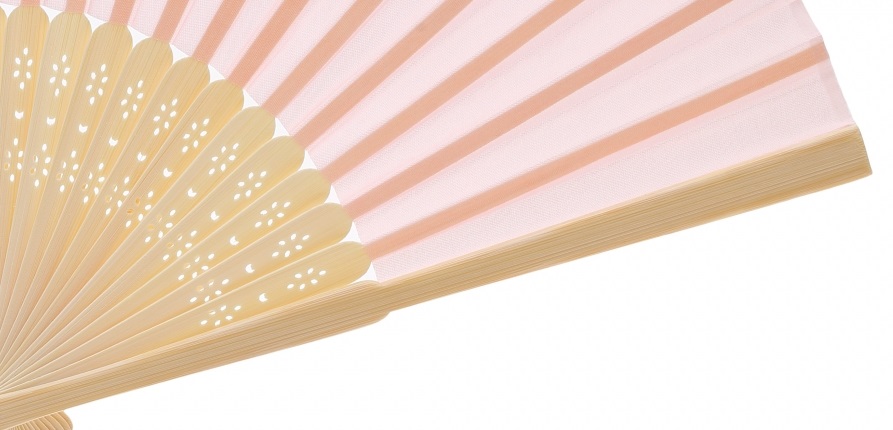

扇面(せんめん)

扇子の表側に貼り付けられている紙や布のこと。風を作り出す主の部分です。紙張りの扇子の場合は「地紙」と呼ぶこともあります。

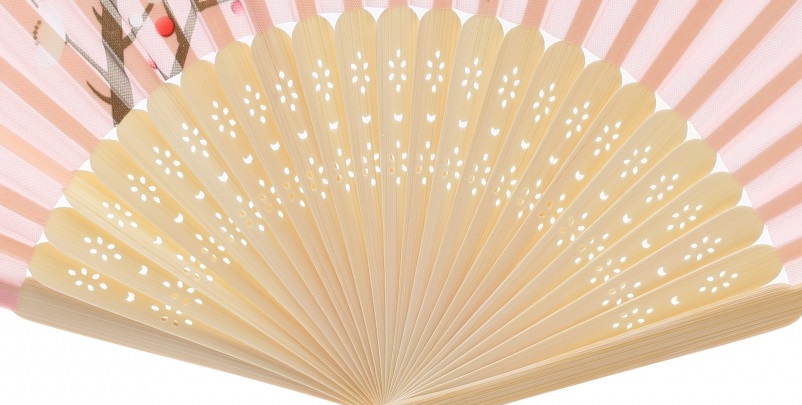

扇骨(せんこつ)

扇子の骨組みを表す言葉。主に竹が使用されていますが、高級品になるとヒノキや白檀(びゃくだん)など、香木が用いられることもあります。

中骨(なかぼね)

親骨に挟まれた内側の扇骨。「仲骨」と表記されることもあります。高価な扇子ほど数が多く、40本以上となることも。

要(かなめ)

親骨と仲骨を一点で留めている部分のこと。「要目」と表記される場合もあります。外観が蟹の目に似ていることから「カニノメ」と呼ばれていたのが語源だそう。

親骨(おやぼね)

扇骨の両端にある厚くて丈夫な骨。通常、先端部分がやや内側に狭くなるよう作られており、これは不用意に開かないようにする工夫の一つです。

要に右のような房(ふさ)が付いている扇子もあります。これは簡単に言えば携帯電話のストラップのようなもの。昔から個性の一つとしても楽しまれていたようです。

日本における代表的な扇子の産地

江戸扇子(東京)

和柄が散りばめられていたり、シンプルで大胆なデザインが多く、それに合わせて骨数は少なめ。親骨が太いのが特徴です。

京扇子(京都)

京都扇子団扇商工協同組合に加盟しないと京扇子の名称が使えません。日本舞踊などに多く用いられます。

名古屋扇子(愛知)

京都と並んで扇子の二大産地と言われる名古屋。男性ものの実用的な扇子が主に生産されています。

近江扇子(滋賀)

良質な竹から作られた高島扇骨に地元の和紙を貼って作られる扇子。この扇骨は国産扇子の9割を占めるのだそう。

涼むだけではない、様々な用途で使われる扇子

扇子の歴史からもわかるように、その用いられ方は実に様々。種類によって大きさや素材、柄が全く異なっていきます。

夏扇子(なつせんす)

涼むために用いられる紙や布を貼った扇子のこと。ちなみに木でできた扇子は「冬扇子」と呼ばれることがあります。

飾り扇子(飾り扇子)

室内を華やかにするために用いられる扇子のこと。開いた状態で立てかけ、扇面には縁起物が描かれていることが多いです。

舞扇子(まいせんす)

日本舞踊などの踊りに使用される扇子。舞台を華やかにするため、金銀をふんだんにあしらい、表裏両面が同じ絵柄になっています。

仕舞扇(しまいせん・しまいおうぎ)

伝統芸能である能や狂言などで使われる扇子のこと。役柄や流派によって、それぞれの特徴があるそうです。

祝儀扇(しゅうぎせん)

着物の礼装で用いられる扇子のこと。扇子は末広がりの形状をしていることから縁起物とされており、結婚式の小物として活躍してます。

茶扇子(ちゃせんす・ちゃおうぎ)

茶道のお茶席で使われる扇子。挨拶時や礼儀を伝えるための小道具として需要な意味を持ちます。夏扇子より小ぶりなのも特徴です。

新選組のあの人も愛用した護身用の武器

パタパタ仰ぐのに最も不便かもしれない…そんな扇子こそ鉄扇。武士が台頭した鎌倉時代や室町時代になると戦場で軍勢を指揮するためにも扇子が使われるようになります。そして戦国時代に登場するのが鉄扇。刀のように鍛えた鉄は親骨としており、指揮を執る武将の護身用として使用されました。そして鉄扇術という武芸が発展していきます。鉄扇の持ち主として有名なのが新選組の芹沢鴨。槍を突きつけられた際、鉄扇でその切っ先を払ったという逸話が有名です。