日本製だった?漢方の長~い歴史

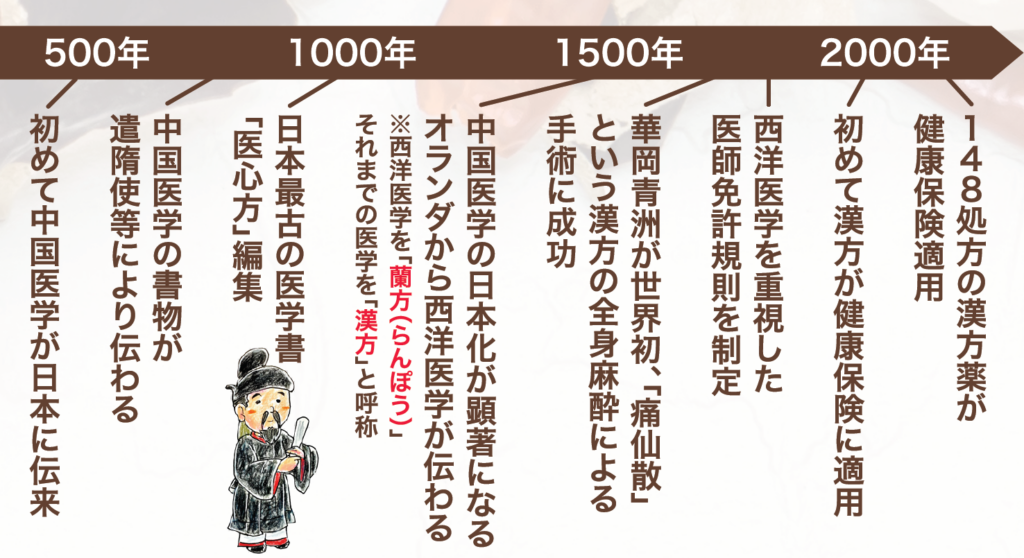

だいにち堂でも多数の取り扱いがある漢方薬。漢方の歴史をさかのぼると、紀元前1300年の中国の医学にたどりつきます。その後、7世紀には遣隋使や遣唐使によって、中国医学書が日本に持ち帰られました。こう聞くと漢方は中国の物と思われがち。当初は中国のやり方そのままの治療が行われていましたが、日本と中国では気候や風土、国民の体質など異なっている点もあったため、次第に日本人に合わせた漢方医学へと発展していきました。

つまり漢方とは、中国から伝わり、日本の風土や日本人の体質に合わせて独自に発展した「日本の伝統医学」なのです。

上記は漢方の歴史を年表にしたもの。ポイントは江戸時代にオランダから西洋医学が伝わると西洋医学を蘭方(らんぽう)と呼びそれまでの日本の医学を漢方と呼ぶようになった事。明治時代には政府により西洋医学が重視されるようになり、漢方医学は断絶の危機に瀕しました。しかし、昭和時代に入り戦争もようやく終わったころ、漢方が再び注目を集めるようになり、現在は漢方薬も健康保険で使えるため病院で処方される事も増えました。

どうやって作る?古今漢方薬

その昔、江戸時代では、薬研(やげん)という道具を使い、手作業で草や根などを細かく挽き、粉末状にしていました。さらに細かく刻んだいくつかの生薬を混ぜたものを土瓶で煮だして服用していました。

一方、現代は機械で生薬を刻んで煮だし、それをエキス製剤にしています。もちろん漢方専門医などの処方で煎じ薬として使われる場合もあります。エキス製剤ができて漢方薬がより手軽に服用できるようになりました。

漢方薬の種類と特徴

漢方薬の剤形は、大きく分けて5種類あります。

湯剤(煎じ薬)

伝統的な漢方薬。症状にあった複数の生薬を水から煮出す。手間はかかるが、効果も高いと言われている。

散剤

生薬をそのまま挽いて粉にしたもの。

丸剤

散剤に蜂蜜などを加え丸めたもの。

軟膏剤(外用剤)

生薬から有効成分を抽出し、蜜蝋などと混ぜたもの。

エキス剤

生薬エキスを抽出し、水分を蒸発・乾燥させ、西洋薬と同様に錠剤、顆粒剤、カプセル剤に加工したもの。

薬だけじゃない!漢方の3つの知恵

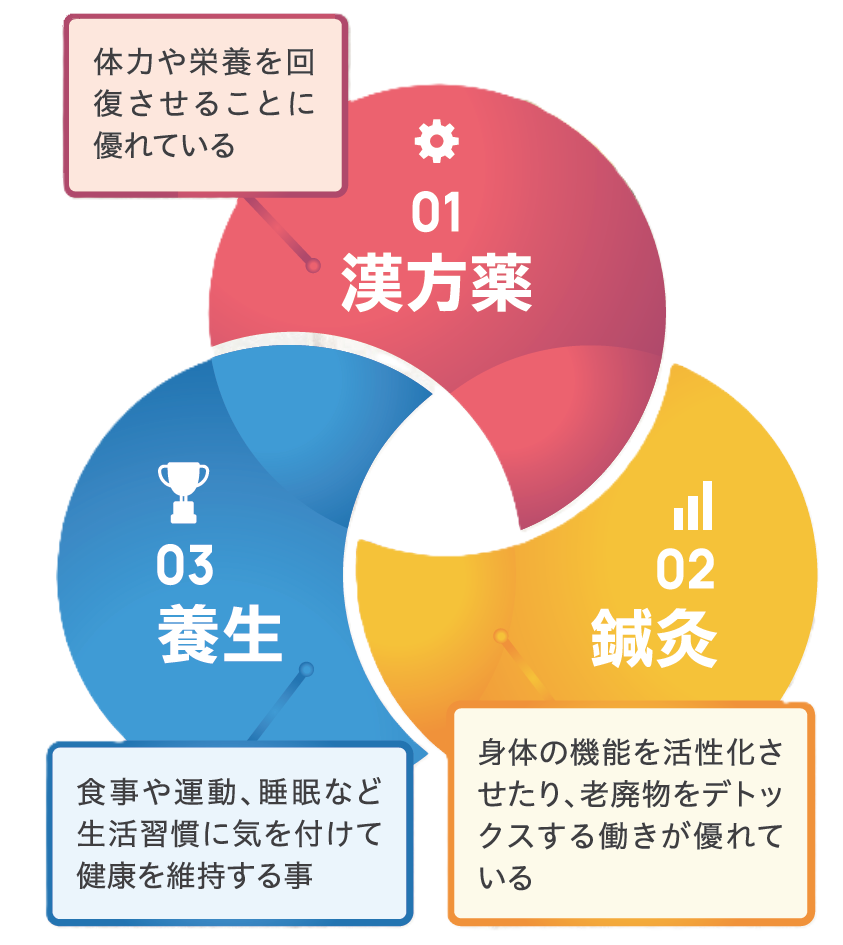

「漢方=漢方薬」とイメージしがちですが、薬だけが漢方ではありません。「漢方」の中には漢方薬を使った治療に加えて鍼灸、養生の3つの知恵があります。鍼灸とは、疾患や症状に適したツボを針やお灸で刺激し元々身体に備わっている病気を治す力を高めて元気にする治療法です。養生とは食事・休養・生活のリズムを整える、ストレス管理、運動などの事です。「腹八分目」などの知恵もこの養生に含まれます。

いろんな呼び方どう違う?

漢方薬、生薬、民間薬と様々な呼び方があります。これらはどんな違いがあるのでしょうか?

民間薬

経験上良いとされるもの。製法や対応疾患などは細かく決められておらず、多くは1種類からできている。

例 ヨモギ・ビワ葉

漢方薬

中国や日本の古典、医学書に基づくもの臨床的知見が集積されており、原則として2種類以上の生薬を組み合わせて作る医薬品。

生薬

植物や動物、鉱物など自然界に存在する薬効を持つ部分や細胞内容物、分泌物、抽出物などを、薬として用いるための加工品。

漢方ならできる。病気になる前の未病を治す!

漢方には未病を治すという考え方があります。健康診断や人間ドックでは異常がないと判断されたのに、どうも胃腸の調子がすぐれない、疲れやすいなどの身体的・精神的不調を感じることはありませんか?このような状態を東洋医学では未病と言います。昔からある考え方で2000年以上前の中国の医学書である『黄帝内経(こうていだいけい)』の中にも記されています。東洋医学では「名工(名医)は未病を治す」という言葉があり、病気にさせない医師が名医とされているのです。

西洋医学的見地から行われる健康診断や人間ドックは、疾病を早期発見するものですが、そもそも疾病を予防するためには病気になる前の段階(未病状態)を検知して対処することが大切で、それは漢方の得意分野なのです。

漢方薬はどんな症状に効果がある?

漢方の大きな特徴は原因がはっきりしない慢性的な病気や体質に関係した病気に向いているということ。例えば、不眠やイライラなど、心身の両方に症状がある場合などにも効果的です。ご自身でどの漢方薬が合うか判断が難しい場合は漢方の専門家や店舗に相談し症状にあった漢方薬を選びましょう。

10年先の未来のために漢方にできること!

誰でも歳をとれば、あちらこちらに不調が出て、病気にかかりやすくなります。またその不調の出方は人によってさまざま。そんな中でよく「高齢者には漢方がよい」といわれます。では、なぜ漢方が高齢者の心身の不調によいのでしょうか?「漢方」の視点でみていきましょう。

一般的に高齢になるに伴い、複数の病気を持つようになります。西洋医学では原則1つの薬に単一の成分しか含まれてないため病気ごとに薬が処方され大量の薬を飲まなくてはなりません。薬が増えると何が問題なのか…。それは、相互作用や薬の効きすぎ、副作用などが生じやすくなってしまう事です。

こうした西洋医学的な薬の処方に対し、漢方薬は1つの薬に複数の成分が含まれているので、1剤で複数の病気や症状を改善できる場合が多くあります。また西洋医学は症状や病気そのものを治療しますが、漢方は体質や自然治癒力を利用して体本来の機能を高めながら治療していくため西洋薬だけでは改善できないような病気や症状にもよく効いていきます。さらに本来の機能を高めていくため症状の悪化の予防をするだけでなく、未病の段階から治療をし、新たな病気の発生までも防いでくれるのです。