夏は、海や水族館に出かける機会が増える季節。キラキラ光る海の中には、普段見られないような不思議でおもしろい生き物たちがいっぱいです。夏の海ではどんな生き物と出会えるのか、のぞいてみましょう!

哺乳類なのになんで海に住む?

海にいるのに、肺で息をして…。そんな不思議な生き物たち、それが海洋哺乳類です。これらの種は、もともと陸で生活していた哺乳類の子孫。つまり、かつて海を離れた哺乳類が、何百万年もの時を経て、また海へ「出戻り」したということなのです。この「出戻り進化」は、環境に適応するすごい例のひとつです。

イルカ

海に住むとても賢い哺乳類です。魚のようですが、実はクジラの仲間。「エコーロケーション」という音のレーダーのような能力を使って、暗い海の中でも魚を見つけたり、仲間とコミュニケーションをとっています。その賢さと人なつっこさから、世界中で「海のともだち」として親しまれています。

ラッコ

体はふわふわの毛でおおわれていて、寒い海でも暖かくいられるのは、この毛のおかげなんです。 ラッコの一番の特徴は、おなかの上で貝を割って食べる姿。お気に入りの「マイ石」を持ち歩くラッコもいるのだとか!寝る時は海に流されないように海藻を体に巻きつけたり、仲間と手をつないで寝たりすることも。かわいさと知恵をあわせ持った、まさに「海のアイドル」です。

ホッキョクグマ

北極圏に住む世界最大の肉食動物の一種です。真っ白な姿をしていますが、実は肌は黒くて、毛も透明。泳ぎはとても得意で、何十キロも泳ぎ続けられるタフな一面もあります。

クジラ

海に住む世界最大級の哺乳類です。特に大きいシロナガスクジラは、地球上で最も大きな動物として知

られています。 音や歌で仲間とコミュニケーションを取ることもでき、ザトウクジラの「クジラの歌」はまるで音楽のようで、世界中の研究者や人々を魅了しています。

ジュゴン

草食の哺乳類で、クジラでもアザラシでもなく、 「ジュゴン科」という独自の仲間です。 ジュゴンの主な食べ物は、海藻。海底でむしゃむしゃ食べながら、のんびり暮らしています。 やさしくて穏やかな性格のジュゴンは、まさに「海のやさしい巨人」。今では数がとても少なく、絶滅が心配されている貴重な動物です。

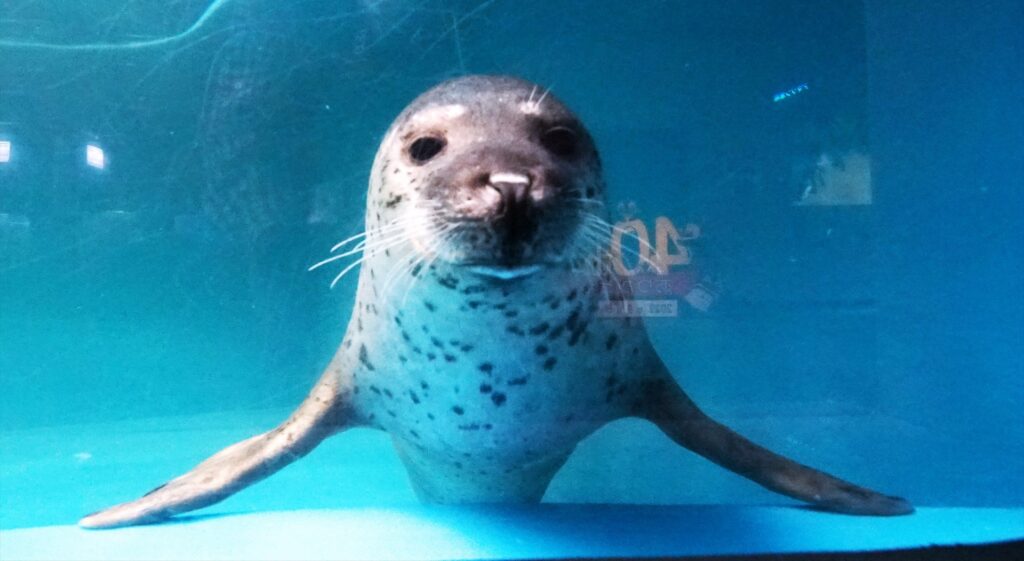

アザラシ

コロンとした丸い体に大きな目、ひげのついた顔は、どこかぬいぐるみのような愛らしさがあります。 耳たぶがないのが特徴で、同じような見た目のアシカとはそこが見分けるポイント。 水の中ではスイスイと自由自在に泳ぎ、主に魚やイカなどを食べて生活しています。氷の上で赤ちゃんを産み、真っ白な産毛で包まれた赤ちゃんアザラシは、まさに「天使」のようです。

そうめんみたいな卵!海そうめんってなに?

「海そうめん」と聞くと、おいしそうな食べ物を想像するかもしれません。でもこれは、アメフラシという海の生き物が産んだ卵のかたまりのことなんです。一方で「ウミゾウメン」という海藻もあり、こちらは植物の仲間で、 緑や茶色のヌルヌルした細長い姿をしています。見つけたら、そっと観察してみてくださいね。

日本最古の大神神社から全国へと広まったそうめん

そうめんの歴史を遡ると、その起源は鎌倉時代頃。奈良県桜井市の大神神社、神官の子孫によっ

て小麦粉を糸のように細くのばした食べ物が生まれ、これがそうめんのはじまりとされています。大

神神社は『古事記』 や 『日本書紀』にも登場する日本最古の神社と言われており、本殿を持たず、背後にそびえる三輪山そのものをご神体とする非常に神聖な場です。

境内にある摂社「檜(ひばら)神社」には、かつて天照大神(あまてらすおおみかみ)が一時的に祀られていたことから、この地は「元伊勢(もといせ)」とも呼ばれています。 元伊勢の「お伊勢参り」の道中、この地に立ち寄った人々によって、そうめんの文化は全国に広まっていったのです。