キラキラと輝きながら夜空に咲く光の花を見て、思わずこう声を上げたくなったことはありませんか?今ではすっかり夏の風物詩となった花火。こんなにも人の心を魅了する花火ですが、その元となる火薬の起源については、実はよく分かっていません。

戦場で武器として使われていた火薬

時は遡ること1934年、安土桃山時代。火薬は種子島に漂流したポルトガル人によって火縄銃と共に伝えられました。日本に伝えられた火薬は軍事上、戦場で生きるか死ぬかを左右する武器として使われていました。その火薬の取り扱いにおいても重要な機密事項だったため、現代に残された資料が少ないのです。当時は火薬と言えば鉄砲を想像し、まさか火薬を目で見て楽しむとは誰一人として思いもしませんでした。

目で楽しむ火薬

そんな戦の武器として使われていた火薬ですが、1600年前後に観賞用の花火が初めて海外からやってきました。なんと花火は日本で生み出されたものではなく、海外から持ち込まれたものだったのです。この観賞用の花火を日本で初めて見たのは伊達政宗といわれています。その後徳川家康も観賞用の花火を見たと伝えられています。初めて花火を見た時の衝撃はとても大きなものだったでしょう。何しろ、これまで人を殺す道具として使われてきた火薬が、漆黒の夜空を明るくキラキラと照らし出す光の粒に変わったのですから。

色とりどりの花火の伝来

最初に伝えられた花火は現在のような打ち上げ花火ではありませんでした。竹筒に黒色火薬を詰めた手筒花火のように筒から噴き出す花火だったと言われています。その後、明治時代になり、海外からまた新しい花火が入ってきました。従来の花火は「和火」と言い、色は橙色のものでしたが、化学原料が輸入された花火は「洋火」と言い、高温で燃焼し炎色反応を起こすことができたため、赤、緑、青と彩り豊かな発色花火を作ることができました。この仕組みは、まず火薬と一緒に金属物質を火薬玉に込め、その玉を夜空に打ち上げます。そして、金属物質と火薬の詰まった玉が上空で発火し炎色反応が起こるため、色とりどりの花火になるのです。扱う金属によって彩られる色が様々に異なるため彩り豊かな花火が誕生しました。

過去から現代へ進化した花火

この「洋火」の登場により日本の花火は飛躍的に進歩しました。ですが「洋火」自体は取り扱いがとても難しく、事故も非常に多く起こりました。洋火に使用した火薬は非常に繊細で少しの衝撃や摩擦によって簡単に発火してしまったのです。例えば火薬保管庫のドアの隙間に火薬が落ち、戸を引いた途端に発火。他の火薬に引火し大爆発を引き起こすということもあったようです。

そんな状況の中、より安全に美しい花火を楽しむために研究が進められました。ですが、当時は科学的知識も乏しく、研究も手探りの状態で進められました。さらに、花火業者同士の知識の共有もなく、一子相伝の秘術のように花火技術が引き継がれていたため、現在のように事故や危険性の情報がうまく共有されませんでした。一年の間に各地で何度も爆発事故が発生することもあったようです。

その後も、より安全に楽しむことができるようにと火薬の取り扱いや原料の加工など研究開発がされてきました。そして長年にわたる研究の末、花火は非常に大きな進歩を遂げ現代の花火となりました。

様々なカタチに咲く花火の中身

夏の夜「ドーン!ドーン!」と音が鳴り、見上げると目にする花火。この花火の様々な形を作るには多くの工夫がされています。花火の形は打ち上げる際に使用する丸いボールのような花火玉の中の構造と、開花時の割れ方で決まります。内側の構造が異なる花火玉が上空で爆発することで飛び出した火薬が綺麗な色や形の花火になるのです。それぞれどんな構造をしているのでしょうか。

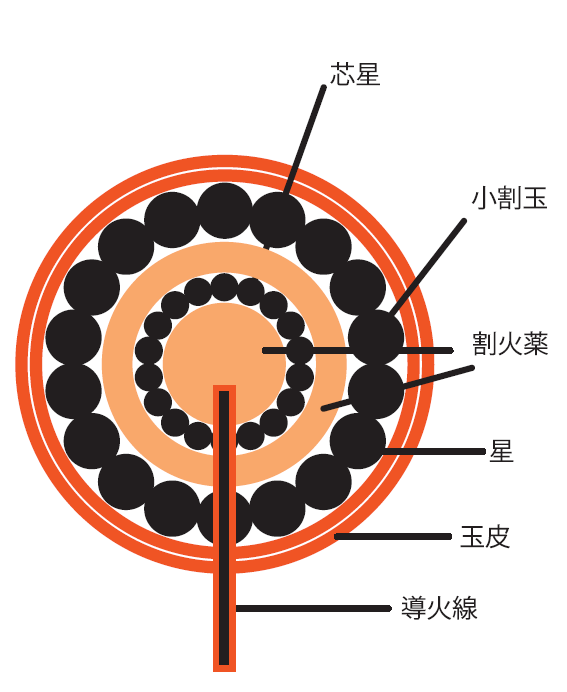

割物(わりもの)

花火の中心から四方八方に玉皮が飛び散りキラキラとした大きな円形の花を咲かせます。この割物が日本の伝統的な花火の基本形となりました。菊や牡丹などが代表的な割物になります。

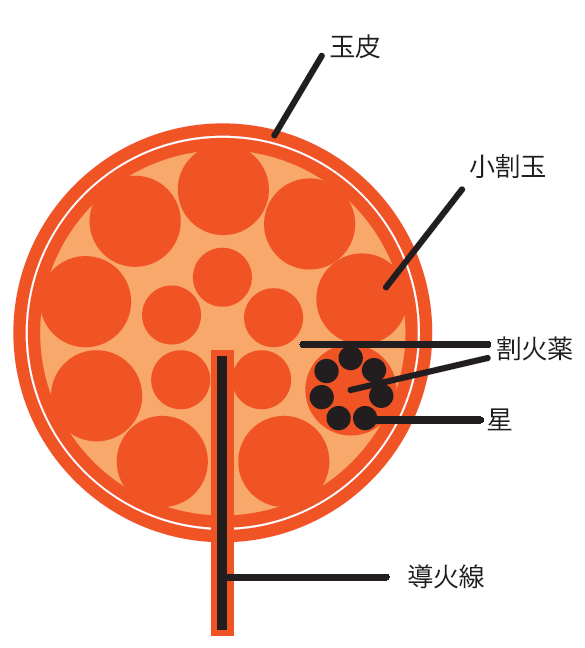

小割物(こわりもの)

八方に小さな玉を放出して、多数の小さな花を一斉に咲かせるものです。花火玉が上空で爆発してもすぐに見えることはなく、一息おいてから子花が一斉に咲きほこります。千輪菊が代表的な小割物になります。

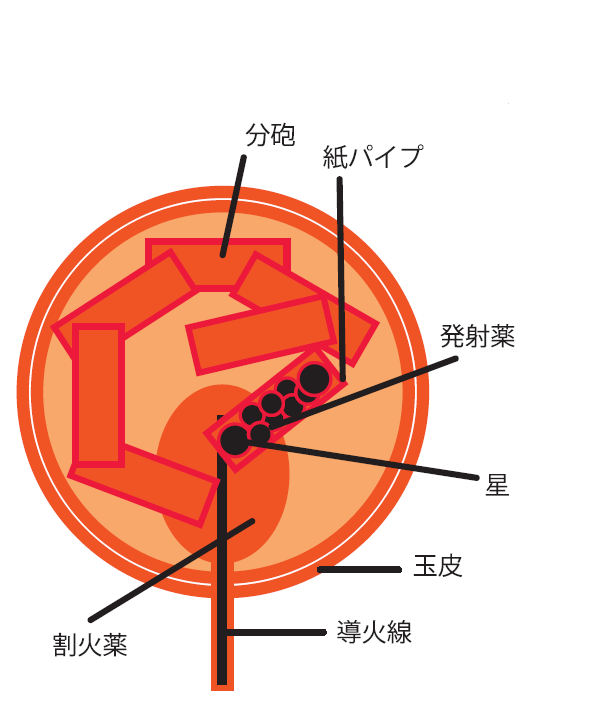

ポカ物(ぽかもの)

花火玉が上空で割れるときに、くす玉のようにポカッと2つに割れて玉の中に収納された細工を放出するものです。内包するものによって色々な形の花火を作り出すことができます。代表的な物は、柳、蜂、分砲、花雷などです。

長岡花火に込められた思い

毎年100万人を超える来場者で賑わう長岡花火は、日本で3本の指に入る大花火大会として有名です。しかし、この花火大会が空襲で亡くなった方々の弔いの花火として始まったことは、あまり知られていません。

昭和20年8月1日。長岡の夜空に警戒警報のサイレンが鳴り響きました。けたたましい音を立て、空から黒い鉄の機体、B-29が襲来してきたのです。上空から繰り返し行われる容赦のない爆撃。長岡の街は瞬く間に炎の海に飲み込まれました。逃げ惑う人々。親と離れ泣き叫ぶ子供。燃え盛る炎の中で必死に肉親を探す人々。辺り一面が悪夢のような景色でした。

そんな折、長岡空襲からちょうど1年後の8月1日、焼け野原になった長岡の再起を誓い復興祭が開催されました。復興祭により、意気消沈としていた市民の心には小さな希望の灯が宿りました。復興祭で市民は励まされ、慰められ、復興への思いを胸に秘めふたたび立ち上がったのです。この復興祭が後に長岡まつりとなります。今では毎年、空襲が始まった時刻に合わせて「ゴーン」と市内のお寺の鐘が響きわたると共に、長岡の空に白一色の大きな花火が手向けの花として打ちあがります。二度と爆弾なんて作らないよう世界中の火薬を集めて、戦争という過ちを繰り返さないよう未来への祈りと、平和への願いを込めて長岡の花火は毎年大輪の花を咲かせます。

長岡花火に込められた思いは、時を重ねた今もなお変わることなく、今を生きる私たちの中にしっかりと受け継がれ宿り続けています。

長岡花火大会の大トリを飾る、音楽と花火がコラボレーションする大花火「フェニックス」。フェニックスとは英語で不死鳥の意味です。焼かれて灰になったとしても何度でも蘇る日の鳥。まさに、夜空に咲き誇る花火は不死鳥のようです。これまで空襲や中越大地震の自然災害と、数々の災難にみまわれた長岡市ですが、長岡が不死鳥のように蘇ることを願いこの花火が生まれました。また全国から寄せられた支援や復興へ尽力した先人への感謝の思いが込められた大花火大会を締めくくる一世一代の花火とされています。